「注文住宅の購入を考えているけど、どこから手をつけたらいいの?」

「どんな手順で進んでいくのかわからなくて不安」

「失敗したくないから注意すべき点を知りたい!」

家を建てようと思っても、ハウスメーカーや土地を選んだりローンの手続きをしたりと、やったことがないことも多く不安を感じてしまいますよね。

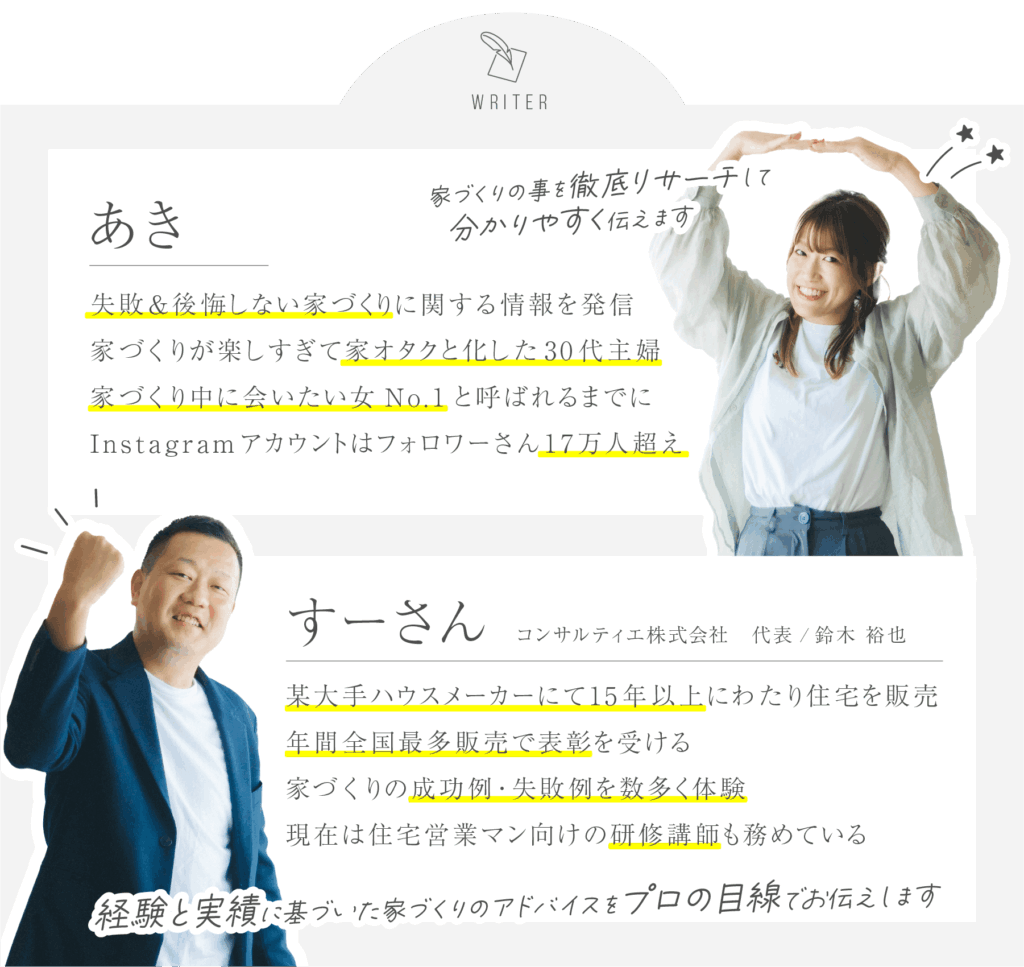

あき

あきしかし注文住宅の購入は、一生に一度の大きな決断です!進め方を間違えて、後悔してもやり直しはできません。

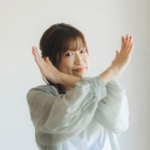

この記事では、大手ハウスメーカーに15年間勤めた経験のある筆者が、以下の内容について解説します。

- 注文住宅の進め方

- 必要な費用

- 注意点

- ハウスメーカー選びのポイント

理想の家づくりを後悔なく進めるために必要な情報が満載です。

これから注文住宅を建てる方は、ぜひ最後までお読みください!

まず押さえよう!建売住宅と注文住宅の違い

家づくりを考えはじめたときに「建売住宅と注文住宅、どっちがいいんだろう?」と迷う方も多いかもしれません。

どちらにもメリット・デメリットがあるため、家族のライフスタイルや希望に合わせて選ぶことが大切です。ここでは、建売住宅と注文住宅の違いを、分かりやすく比べてみます。

建売住宅とは、完成した家をそのまま購入するスタイル

建売住宅は、土地と建物がセットになった完成済みの家のことです。

すでに建っている住宅を見て選べるので、イメージがしやすく、すぐに入居したい方に向いています。価格も明確で、住宅ローンの手続きもスムーズです。

ただし、間取りや設備の自由度は低いため、「もっとこだわりたかった…」と感じる方には注文住宅の方が合っているかもしれません。

建売住宅は「完成形」を見て選べる安心感があります。引っ越しのタイミングが決まっている方にもおすすめですよ!

注文住宅とは、自由度の高さが魅力の家づくり

注文住宅は、土地探しから間取り・設備まで自由に決められます。家族構成やライフスタイルに合わせ、理想の住まいが実現できる点が魅力です。

ただし、打ち合わせや工事の期間が長いため、完成までは半年〜1年ほどかかるのが一般的です。

注文住宅は、暮らしにぴったりの間取りや動線が実現できます。将来を見据えた“わが家らしさ”を大切にしたい方にぴったりです!

迷ったら「暮らし方」で選ぶのがポイント

建売住宅と注文住宅のどちらにも魅力はあります。

「すぐに住みたい」「コストを抑えたい」という方には、建売住宅がおすすめです。

「自分たちの暮らしにぴったりの家にしたい」「細かい部分までこだわりたい」という方には、注文住宅が向いています。

どちらにするか迷ったら、まずは家族で「どんな暮らしがしたいか」を話し合ってみることが大切です。理想の暮らしをイメージすることが、後悔しない家づくりへの第一歩になります。

「どんな暮らしをしたいか」がハッキリすると、自然とどちらが合っているか見えてきますよ!

【土地なし】注文住宅の進め方17ステップ

注文住宅を建設するまでの手順は、以下の17ステップです。

- 理想の家のイメージを固める

- 予算を設定する

- ハウスメーカーを選ぶ

- 土地を探す

- 土地を仮押さえする

- プランの提案や見積もりを依頼する

- 金融機関を比較検討する

- 住宅ローンの事前審査を受ける

- 土地の購入を進める

- 住宅ローンの本審査を受ける

- 土地が引き渡される

- 近隣へあいさつをする

- 着工する

- 工事の進行を確認する

- 家電・家具の選定をする

- アフターサポートを確認する

- 完成して家が引き渡される

それぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 理想の家のイメージを固める

理想とする住まいをつくるためには、イメージを明確にすることが大切です。

注文住宅はオーダーメイドです。どのような家を建てたいのかイメージが具体的であると、ハウスメーカーや建築家へ正確に要望が伝わります!

理想の家のイメージを膨らませるために、まずは情報収集しましょう。カタログやインターネットなどで調べて、理想の外装や間取りをピックアップし、ノートにまとめていく方法がおすすめです。

また、誰かひとりが決めるのではなく、家族みんなで話し合うとより理想に近い家を建てられます。

デザインや間取りの要望を詰め合わせると、予算オーバーしてしまうので、優先順位を決めておくのもポイントです!

2. 予算を設定する

注文住宅を建てる際に、明確な予算の設定を事前に行うのは計画的な家づくりの基本です。

予算を設定せずに機能や品質の要望を重ねると、後から追加費用が発生して支払いに苦しむことになります!

注文住宅の建築を進めるにあたり、事前の予算設定は必須です。

「住宅ローンの借り入れ可能額+頭金といった諸費用」の合計金額が予算の目安で、年収の7倍〜8倍程度と言われています!

予算内でどのような家を建てるか、どの部分に重きを置くかを明確にしましょう。追加の要望が出た場合も予算の範囲内で調整すると、後のトラブルや予期せぬ出費を避けられます。

3. ハウスメーカーを選ぶ

ハウスメーカーの選定は、理想の住宅を建てるための鍵です。費用や得意とするデザインなどは、ハウスメーカーごとに異なります。

また、家づくりの提案を行う営業担当者との相性も確認すべきポイントです!

カタログや住宅展示場を見学するなどし、複数のハウスメーカーから自分にあった会社を選びましょう。

「どのハウスメーカーを選べば良いのかわからない」とお悩みの方は、すーさんの相談窓口をご活用ください!ハウスメーカーで15年間営業をしていた経験を活かし、あなたにピッタリの営業担当者をご紹介いたします。

その他、家づくりに関するあらゆるお悩みに回答できます。

相談は無料なので、お気軽にご連絡ください!

\ ノープランでOK /

4. 土地を探す

理想の注文住宅を建てるための土地選びは、生活の質を左右する重要な要素です。日常の生活を快適にするためのアクセスや周辺環境の良さは、土地選びの際に重視すべきポイントとなります。

単に建物を建てる場所としての役割だけでなく、長期的な生活の質を考慮して選ぶ必要があるため、以下の内容を確認することを心がけてみてください!

- 通勤・通学が便利か

- 治安が良いか

- 買い物ができるか

- 線路の近くかどうか

- 自然災害のリスクがないか

サイトを活用したり、近くの不動産会社に相談したりしてみましょう。ハウスメーカーが土地選びに協力してくれる場合があります!

5. 土地を仮押さえする

良い土地が見つかった場合には、他の購入希望者に先を越されないよう、迅速に押さえる必要があります。

良好な立地条件や環境の土地は競争率が高く、別の購入希望者に買われるケースが多いです。とくに、都市部や交通の便が良い地域では、早めの決断と行動が求められます。

お気に入りの土地を見つけたら「買付証明書」を提出し、土地の仮押さえを行いましょう。サイン・印鑑で提出でき、お金はかかりません!

6. プランの提案や見積もりを依頼する

初回のヒアリングを受け、要望を伝えた後にハウスメーカーから設計提案を受けます。プランの提案や見積もりを依頼すると、土地を含めた最終的な費用の計算が可能です。

また、工程での予算オーバーや建設内容の誤解といったトラブルも回避できるでしょう。

他にも気になるメーカーがある場合は、同時並行して見積もりを受けても良いです。比較検討しやすいのでおすすめです!

7. 金融機関を比較検討する

住宅ローンを組む場合、金融機関の比較検討はとても重要です。

金利や融資の条件、手数料など、金融機関によって提供されるサービスには大きな違いがあります!

ローンの返済が家計に与える影響は長期にわたるので、慎重に比較検討しましょう。

自身のライフスタイルや収入にあわせて、複数の機関を比較検討することが賢明です!

とはいえ、どのような住宅ローンが合っているのかわからず、迷うのではないでしょうか。

そのようなときは、モゲチェックがおすすめです。希望の条件からあなたに最適な住宅ローンを無料で見つけられます。

モゲチェックの詳細は、関連記事「【金利0.1%の差が命取り】住宅ローンの負担を下げるにはモゲチェックがおすすめ!使い方をわかりやすく解説」で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください!

8. 住宅ローンの事前審査を受ける

事前審査を受けることで、後のローン審査や契約がスムーズに進み、融資の可否もある程度予測できます。

事前審査では、住宅ローンが組めるか、いくら借り入れられるのかの目安を知れます。そのため、後の計画も立てやすくなるでしょう!

9. 土地の購入を進める

仮押さえしていた土地の購入を進めていきます。事前審査に通ったら「不動産売買契約」を行います。

手付金の支払いの準備も行いましょう!およそ売買価格の5〜10%と言われています。

土地購入については、関連記事「【これだけは見て】土地購入でよくある10個の後悔!対策方法や探し方を紹介」で紹介しています。参考にしてみてください!

10. 住宅ローンの本審査を受ける

事前審査を経ての本審査は、最終的な承認のステップです。収入や雇用状況から返済の可否が判断されたり、借り入れといった情報提供に不備がないかをチェックされたりします。

正確な書類提出と誠実な申告が成功の鍵です。

住宅ローンの本審査は1ヶ月ほどかかるので、計画的に実施しましょう!

11. 土地が引き渡される

土地の正式な引き渡しを無事に終えることで、建設に移れます。

住宅ローンの本審査に通り融資が行われた後に、手付金を引いた残金を支払います!

入金が確認でき次第、土地の引き渡しを行うという手順です。

振り込みが確認できたら、土地の所有権移転登記も行っていきます!

12. 近隣へあいさつをする

工事で発生する騒音によるトラブルを回避するために、事前のコミュニケーションが必要です。

一般的に工事監督が近隣へあいさつをするので、一緒にいくのがおすすめです!

また、新生活の良し悪しは、近隣住民との関係にも大きく影響されます。事前のあいさつを通じて互いの理解を深め、トラブルの予防や良好なコミュニケーションの基盤を築きましょう。

13. 着工する

住宅の建築がスタートする瞬間であり、今までの計画や調整が形となって現れる段階です。

また、着工直前には、地鎮祭や上棟式をする場合もあります。

工事が無事終わるように祈願する儀式です。詳細を事前にハウスメーカーの担当者に聞いておくとスムーズです!

14. 工事の進行を確認する

工事現場に足を運ぶことで、計画通りに建設できているか、品質はどのようなものかを確認できます。

建築工事は複雑で、多くの人々が関わるプロセスです。

関係者とコミュニケーションを取って進行を確認すると、品質の維持やトラブルの予防につながりますよ!

15. 家電・家具の選定をする

新しい家での生活を快適にするためには、家電・家具を選ぶのも重要です。

新しい家の間取りやデザインにあわなくなってしまった家電・家具を洗い出し、取捨選択します!

必要なものを新居にあわせて選定し、スムーズに引っ越せるように準備を進めます。

16. アフターサポートを確認する

購入した住宅とは、数十年もの間、長く付き合っていくことになります!

アフターサポートがしっかりしていると、初期の不具合や経年劣化に迅速に対応できるため、住宅の価値や快適さを維持できるでしょう。

アフターサポートの内容や対応体制の確認を、入居前にすることをおすすめします。

質問や疑問があれば、ハウスメーカーと話し合い、明確にしておきましょう!

17. 完成して家が引き渡される

家の引き渡しまでには14~15か月かかります。1年以上かかりますが、家が完成し、引き渡される瞬間は最もうれしい瞬間です。

労力をねぎらい、喜びを十分に感じながら、新生活のスタートを切りましょう!

注文住宅が完成するまでの期間をやさしく解説

「家を建てたいけれど、どのくらいの時間がかかるの?」

家づくりを始めるとき、多くの方が気になるポイントです。

注文住宅は建売住宅と違い、土地選びや打ち合わせ、工事など、いくつかのステップを踏みながらじっくり進めていきます。

注文住宅はちょっと時間がかかりますが、そのぶん“わが家らしさ”を大切にできるのがいいところなんです!

この記事では、

- 土地探しから始める場合

- 土地がすでに決まっている場合

それぞれのパターンに分けて、注文住宅が完成するまでのスケジュール感をわかりやすくご紹介します。

1.土地探しから始めるなら、完成まではどのくらいかかる?

まだ土地が決まっていない場合、家づくりにかかる期間は、おおよそ1年〜1年半程度が一般的です。全体のスケジュールは以下の通りです。

| ステップ | 期間の目安 |

| 土地探し | 約2〜6か月 |

| 間取り・見積もり調整 | 約1〜2か月 |

| 契約・仕様決め | 約1〜2か月 |

| 着工〜完成 | 約4〜6か月 |

| 登記・引き渡し | 約1か月 |

特に土地探しは思っているよりも時間がかかることが多く、条件の良い土地はすぐに売れてしまうため、こだわりが強いほど長期戦になることも。

家づくりの理想を実現するためには、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

土地探しは家づくりの方向性を決める重要なステップです。建てたい家の条件に合う土地かどうかも含めて、早い段階から建築会社と並行して検討されるのがおすすめです!

2.土地が決まっている場合は?

すでに土地が決まっている場合や建て替えの場合は、家づくり全体の期間を7〜10か月程度に短縮できることが一般的です。土地探しにかかる時間が省ける分、比較的スムーズに計画を進めやすくなります。

ただし、設計や仕様の打ち合わせにはしっかりと時間をかけることが重要です。

「早く建てたいから」と焦ってしまうと、後から「もっと考えればよかった…」と後悔するケースも。「急がず、でも着実に」が、満足度の高い家づくりのポイントです。

土地があるとスタートは早くなりますが、打ち合わせの質が家の完成度を大きく左右します。間取りや仕様のすり合わせには、納得できるまでじっくり時間をかけるのがおすすめです!

3.土地探しにかかる時間の目安は?

土地探しにかかる期間は、平均して2〜6か月程度と言われています。ただしこれはあくまで目安で、人気エリアでは競争が激しく、条件の良い土地はすぐに売れてしまうケースもあります。

ただし、焦って妥協してしまうと後悔する原因になりがちです。理想の暮らしを実現するには、多少時間をかけてでも希望条件に優先順位をつけながら、じっくりと比較検討する姿勢が大切です。

「この土地にどんな家が建つか」を見極めることが大切です。建物のプランと土地探しを同時に進めることで、より現実的で失敗の少ない選択ができます!

4.住宅会社との契約までにかかる期間は?

「住宅会社に相談してから、契約までどれくらいかかるの?」という疑問もよく聞かれます。

初回相談からプラン提案、見積もりのすり合わせを経て契約に至るまでには、一般的に1〜3か月程度かかります。

また、複数の会社を比較検討する場合は、その分だけ時間もかかるため、早めに情報収集を始めておくのがおすすめ。焦って決めるのではなく、「本当に信頼できるパートナーか」を見極めながら、納得して契約に進むことが大切です。

会社ごとに提案力や対応の丁寧さ、コスト感にも違いがあります。価格だけで判断せず、「この人たちと一緒に家づくりをしたい」と思えるかを大切にしてください!

5.住宅ローンの手続きはいつ始めればいい?

住宅ローンの手続きは、土地の購入契約や建物請負契約のタイミングで必要になるため、計画が具体的になった段階で準備を進めましょう。住宅ローンの審査にかかる期間の目安は以下の通りです。

- 事前審査(仮審査):約1〜2週間

- 本審査~契約:約2〜3週間

特に、土地を先に契約する場合は、事前に仮審査を通しておくと安心。購入の意思表示(買付け)にもスムーズに対応でき、他の希望者との競合にも有利になります。

住宅ローンの条件や必要書類は金融機関によって異なるため、分からない点は住宅会社に確認しながら進めると安心です。

仮審査は早めに済ませておくと、土地探しや契約の判断もスムーズになりますよ!

6.着工から完成まではどれくらい?

工事が始まってから完成までは、一般的に4〜6か月程度が目安です。木造住宅の場合、以下のような工程を経て、家が少しずつ形になっていきます。

- 地鎮祭・基礎工事

建築前に土地の神様に工事の安全祈願をする「地鎮祭」を行い、その後に建物の土台となる基礎を作る工事が始まります。

- 上棟(骨組みの完成)

柱や梁などの構造材を組み上げ、家の骨格が完成する工程です。多くの現場では「上棟式」が行われます。

- 内装・外構工事

壁・床・天井などの仕上げ作業に加え、キッチンやバス、照明など住宅設備の取り付けもこの時期に進行します。並行して、庭や駐車場といった外構工事も進みます。

- 完了検査

建築基準法などの基準を満たしているかを確認する最終チェックです。検査をクリアしないと引き渡しはできません。

天候や地盤状況により工期は前後することがあるため、「いつ完成予定か」は事前に確認しておくと安心です。

完成までの流れを事前に知っておくと、「今どこまで進んでいるか」が分かって安心です。工事中に現場を見に行くと、家づくりの実感も湧いてきますよ!

7.完成してから引き渡しまではどのくらい?

建物が完成(竣工)してから引き渡しまでには、一般的に約2〜4週間程度かかります。この期間には、法的な手続きや住宅ローンの最終確認と契約、住まいの最終チェックなど、さまざまな準備が進められます。

- 完了検査

建物が建築基準法などの規定に適合しているか、最終チェックを実施します。

- 表題登記・保存登記などの法的手続き

法務局に建物の情報を登録する重要な法的手続きです。

※これが完了していないと、住宅ローンの実行もできません。

- 住宅ローンの最終契約

融資を正式に受けるための本契約を結びます。

- 最終立ち会い・確認作業

キズや不具合がないか、引き渡し前に施主がチェックします。

これらのすべての工程が完了すると、晴れて鍵の引き渡しが行われ、新居での生活がスタートします。引き渡しまでの準備期間中には、並行して引っ越し業者の手配や、電気・ガス・水道・インターネットの契約など、インフラの準備も進めておきましょう。

引き渡し直前は手続きや確認作業が集中します。インフラ契約や引っ越し準備も余裕をもって進めておくと、新生活をスムーズに始められます!

注文住宅に必要な4つの費用の内訳

注文住宅に必要な費用は主に以下の4つです。

- 本体工事費

- その他工事費

- 諸費用

- 建築後にかかる費用

はじめて家を建てるときは、何に費用がかかるかわからず目途がつかない場合もあるでしょう。不安をなくすためには、注文住宅に必要な費用をチェックしてみてください。

1. 本体工事費

本体工事費は1,500~3,500万円必要です。注文住宅にかかる費用の大部分を占め、仮設や基礎、内装などが含まれます。総費用の75~80%を占めるため、本体工事費をいかに抑えるかが費用を節約する重要なポイントです。

本体価格が予算内でも、ほかの費用を含めるとオーバーする可能性があります!

ハウスメーカーに依頼するときは、同じ条件で本体工事費を比較しましょう。内装や住宅設備のレベルを同じにした状態で相見積もりを取ると比較しやすいため、安いハウスメーカーを見つけられます。

2. その他工事費

その他工事費には外構工事や屋外給排水工事などが含まれます。総費用の15~20%が目安ですが、物件によって費用が大きく異なるため、あくまで目安と考えておきましょう。

もともと建っていた物件を取り壊して新しく建てる場合や、建築地の地盤が弱い場合は別途費用が必要です。

場所によってはその他工事費でお金がかかる場合もありますね!

照明やカーテンなどの設置費用もその他工事費に含まれていますが、後付けすると安く抑えられるパターンもあります。その他工事費はカットできるものもあるため、予算と相談しながら調整しましょう。

3. 諸費用

諸費用は税金や登記費用などが含まれており、100~150万円が目安です。全体の5~7%が目安ですが、プランによっては10%近くかかることがあるため、余裕を持って予算を組んでおくのがおすすめです。

全体の予算がギリギリにならないようにしましょう!

注文住宅の相場については、関連記事「【プランを明確に】注文住宅の相場は3,000〜4,000万円!予算別の特徴や費用を抑えるコツを解説」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

4.建築後にかかる費用

注文住宅が完成して住み始めたあとも、定期的にかかる費用や将来的な出費があります。長く安心して暮らすためには、こうした「住んでからのお金」もあらかじめ把握しておくことが大切です。

- 税金関連の費用

土地と建物の取得時に一度だけ課税される「不動産取得税」や、毎年発生する「固定資産税」「都市計画税」など。

- 保険料

火災保険・地震保険など、万が一に備える保険はローン契約時に加入が必要となるケースが多く、更新もあります。

- 修繕/メンテナンス費用

外壁や屋根、水まわりなど、経年に応じて必要となる修繕費。定期的な点検と計画的な積立てが、トラブル予防と安心につながります。

こうした費用は長期的に見て必要となるため、事前に予算に組み込んでおくことが重要です。特に修繕費用は、建物の耐久性や使用状況によって変動するため、定期的な点検と計画的な積立てが安心につながります。

建てたあとの費用は見落とされがちですが、住宅の資産価値や快適さを保つためには欠かせません。将来の修繕に備え、少しずつ積立てておくと安心です!

注文住宅の支払いスケジュールと住宅ローンの流れをわかりやすく解説

注文住宅では、建売住宅と異なり「契約から完成までに分けてお金を支払う」ケースが一般的です。

加えて、土地購入費、建物の着工金や中間金、最終金など、タイミングごとにまとまった資金が必要になるため、「いつ・いくら・どうやって払うのか」が不安な方も多いでしょう。

また、建物が完成するまで住宅ローンが実行されないこともあるため「つなぎ融資」や「分割融資」などの制度を活用し、無理のない資金計画を立てることが安心につながります。

ここでは、注文住宅の支払いの流れと、住宅ローンの基本的な仕組みについてやさしく解説します。

「いつ・いくら必要か」が分かっているだけで、資金計画の立てやすさがまったく違ってきます。つなぎ融資の仕組みも知っておくと、余計な焦りを防げます!

住宅ローンの基本的な流れとは?

注文住宅では、土地と建物をそれぞれ契約し、段階的に支払いが発生するため、住宅ローンの流れも少し複雑になります。以下が、一般的な手続きの流れです。

1.事前審査(仮審査)

まずは、希望額で住宅ローンの借入ができるかを金融機関が簡易的にチェックします。

源泉徴収票や本人確認書類などを提出し、結果は1〜2週間程度で通知されます。

2.土地の売買契約・建築請負契約

事前審査を通過したら、土地の売買契約や建築請負契約を結びます。

この契約が完了しないと、ローンの本審査には進めません。

3.本審査の申し込みと結果通知

次に、収入証明・銀行口座情報・建物の見積書などより詳細な書類を提出して、本審査に進みます。

結果は2〜3週間程度で通知されます。

4.ローン契約(=金銭消費貸借契約)

本審査に通過すると、金融機関と正式な契約(金銭消費貸借契約)を結びます。

契約書には金利や返済期間、融資条件など大事な内容が記載されているので、内容はしっかり確認しましょう。

5.融資実行

契約内容に基づき、土地代や建物工事費に対して融資が実行されます。

ただし、注文住宅では建物が完成するまで本融資が実行されないこともあるため、その場合は「つなぎ融資」などを利用して支払う形になります。

住宅ローンは“いつ審査に進むか”のタイミングがとても大事です。契約の順番を間違えると、計画がずれてしまうこともあるので、事前にスケジュール全体を確認しておくと安心です!

つなぎ融資って何?なぜ必要なの?

注文住宅では、建物が完成して登記できる状態にならないと住宅ローンの融資が実行されません。しかし実際には、以下のように建物完成前にも支払いが発生します。

- 土地の購入代金

- 着工金(工事開始時)

- 中間金(上棟時など)

こうした住宅ローン実行前の資金ギャップを一時的にカバーするのが「つなぎ融資」です。

つなぎ融資の特徴

- 支払いのタイミングに合わせて、短期間の融資を受ける

- 住宅ローン実行と同時に完済される

- 一般的に、住宅ローンよりも金利はやや高め(※短期間なので利息は限定的)

あらかじめ、つなぎ融資の利用を前提にした資金計画を立てておくと、「支払いが間に合わない!」という不安を回避できます。

注文住宅では「支払うタイミング」と「借りられるタイミング」にズレがあることが多いです。つなぎ融資はこの差を埋める大事な制度なので、早めに仕組みを理解しておきましょう!

分割融資とは?つなぎ融資との違い

「分割融資」とは、住宅ローンを数回に分けて実行できる仕組みで、つなぎ融資の代わりとして使われることもあります。

分割融資の特徴

- 土地代・着工金・最終金などの支払いにあわせて、複数回に分けて融資を実行

- 自己資金の持ち出しを抑えられる

- 金利や返済開始のタイミングは、金融機関によって異なる

分割融資を利用する際は、金融機関によって対応の可否や条件が異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。

最近は、分割融資に対応している金融機関も増えてきました。『自己資金はできるだけ残しておきたい』という方には、検討の価値ありです!

【つなぎ融資と分割融資の違い】

| 項目 | つなぎ融資 | 分割融資 |

| 主な目的 | 住宅ローン実行前の支払いに対応 | 支払いタイミングに合わせてローンを段階的に実行 |

| 融資の実行 | 完成前に一時的に借入 → 完成後に住宅ローンで一括返済 | 土地代・着工金・最終金などに応じて、住宅ローンを複数回に分けて実行 |

| 利用対象 | 土地代・着工金・中間金など | 土地代・着工金・最終金など |

| 金利 | やや高め(短期借入のため) | 通常の住宅ローン金利(※金融機関により異なる) |

| 返済開始時期 | 原則、住宅ローン実行時に一括返済 | 各回の融資ごとに返済が始まる場合もある(※金融機関による) |

| 特徴 | 工事中の支払いに確実に対応できる | 自己資金の持ち出しを最小限にできる |

| 注意点 | 金利が高めで、利息負担に注意 | 金融機関によって取り扱いがないこともある/条件を要確認 |

どちらが良いかは、自己資金の状況やローンを組む金融機関によって異なります。早めに住宅会社や銀行と相談して、自分に合った方法を選びましょう!

注文住宅を進めるうえでの3つの注意点

注文住宅を進めるうえでの注意点は、以下の3つです。

- 予算を曖昧にしない

- ハウスメーカーを適当に決めない

- 住宅ローンは計画的に組む

家づくりに後悔しないためにも、詳しく見ていきましょう!

1. 予算を曖昧にしない

曖昧な予算設定だと、途中で資金不足に陥るリスクが高まります。

適切な計画ができていないために、資金が足りなかった場合には計画が白紙になってしまったり、品質やデザインの完成度が下がったりする可能性もあるでしょう。

初めの段階できちんと金額を設定し、予算を守って家づくりをする姿勢が大切です!

2. ハウスメーカーを適当に決めない

ハウスメーカーは、平均して1年ほども家づくりを一緒に行っていくパートナーです。適当に決めてしまったり営業マンと気があわなかったりすると、家づくりが思わぬ方向へ転ぶ可能性もあります。

ハウスメーカーの技術力・サービス・価格などは、住宅の完成度や長期的な住み心地に大きく影響します。そのため、適当な選択は後悔の原因となる可能性が高いです!

ハウスメーカー選びは、十分な情報収集と検討が必要です。自身の家づくりの希望や、ライフスタイルにあったメーカーを選びましょう。

3. 住宅ローンは計画的に組む

ローンの組み方や返済計画が不適切だと、将来的な生活や経済状況に大きな影響を及ぼします。

住宅ローンは、長期にわたり支払いが必要です。自身の収入や支出をしっかりと把握し、リスクを最小限に抑えた返済計画の設計が大切です。

子どもの学費といったライフイベントが起こっても支払えるかどうかという観点からも考えましょう!

住宅ローンの相談については関連記事「【絶対見て】住宅ローンはどこに相談する?4つの窓口やタイミング・選ぶポイントを解説」で紹介しています。ぜひお読みください!

注文住宅の進め方で後悔しない!ハウスメーカーを選ぶときのチェックポイント5選

注文住宅の建築を進める際に後悔しないためには、以下5点のようなハウスメーカーの選び方をチェックしておく必要があります。

- 価格

- 住宅性能

- デザイン

- アフターサービス

- 担当者の対応

何をチェックしてハウスメーカーを選べばいいのかわからない方は、5つのポイントを押さえておきましょう。

1. 価格

まずは、予算内で建てられるハウスメーカーなのか確認しましょう!

坪単価が予算ギリギリだと最終的に予算オーバーする可能性が高いため、余裕を持った金額に設定するのがおすすめです。

注文住宅を建てる際は、本体工事費だけではなく、その他工事費や諸費用が必要です。金額を確認する際は、すべての費用が含まれているか確認してください。

また、ハウスメーカーを比較するときは、同条件にして相見積もりを取りましょう。ハウスメーカーによって設備や性能の費用に差があるため、同条件にすると簡単に比較できます。

2. 住宅性能

住宅性能の中でも、特に断熱性と気密性をチェックしましょう。この2点の性能がよければ、夏は涼しく冬は暖かく過ごせる家を建てられます。さらに、断熱性と気密性の高い住宅なら、冷暖房費を抑えられるため光熱費の節約ができるのが魅力です。

初期費用を節約しすぎると、ランニングコストが上がる可能性がありますね…

断熱性はUA値(外皮平均熱貫流率)とQ値(熱損失係数)によって表され、両数値とも低いほうが断熱性が優れていることを示します。気密性はC値(隙間相当面積)によって表され、数値が低いほどすき間が少ないことがわかります。

ハウスメーカーを比較する際は、上記の3つの数値をチェックしてみてください。

3. デザイン

自分の理想の家を建てるためには、ハウスメーカーがどのようなデザインに対応できるのか確認しましょう。ハウスメーカーが対応できるデザインは、ホームページや実際の施工例からチェックできます。

好みのデザインの施工実績が豊富なハウスメーカーを選ぶと、イメージを共有しやすいためおすすめです。

後悔しないためには、事前に対応できるデザインを確認しておきましょう!

4. アフターサービス

ハウスメーカーを比較する際は、どのようなアフターサービスがあるかをチェックしておきましょう。アフターサービスは10年保証が義務付けられているため、明記してあるか必ず確認してください。

ハウスメーカーによっては、30年保証のような長期保証や365日対応のサポート体制などがあります。

アフターサービスがないと、多額のメンテナンス費用がかかります。そのため、種類や年数をチェックしておけば万が一修理しなければならない箇所があっても出費を抑えられるでしょう。

どのような種類のアフターサービスが必要なのか、考えておくのがよいですね!

5. 担当者の対応

注文住宅が完成するまでには1年以上かかり、引き渡し後もパートナーとなるのが担当者です。ハウスメーカーを比較する際は、費用や住宅性能だけではなく、相談しやすく対応が素早い担当者を選びましょう。

家を建てた後も担当者とは関わる機会があるため、信頼できる人物かどうかを見極めることが大切です。

親身になってくれる対応者かどうかを見極めるのが後悔しないポイントです!

注文住宅の進め方は計画的に行うのが大切

注文住宅の進め方は理想のイメージを固めることから始まり、家の引き渡しまで多くのステップが必要です。やることが多く複雑ですが、計画し着実に進めることで理想の住まいを手に入れられます。

注文住宅の購入を進めるにあたって、数多くの選択や判断が求められます!

初めての家づくりが不安な方は、家づくりのプロであるすーさんにご相談ください。

私は大手ハウスメーカーで15年間営業を務めていました。あらゆる経験と知識を活かし、理想の家づくりをサポートいたします!

土地探しから住宅ローンまで、どんな些細な内容でも問題ありません。少しでも不安に感じたことがあれば、お気軽にご連絡ください!

具体的に相談できる内容は、以下のとおりです。

「家を建てたいけど、何から始めればいいかわからない…」

そんなあなたにぴったりの無料相談サービスが「すーさんの相談窓口」です。

土地探しからアフターフォローまで無料で対応!

- ✅ 家づくりの流れをわかりやすくご説明

- ✅ 希望に合ったハウスメーカーをご提案

- ✅ 土地探しや営業担当者のご紹介もサポート

- ✅ 資金計画や住宅ローンのシミュレーションもOK

- ✅ ホームインスペクション(住宅診断)の相談にも対応

家づくりを進める上での「わからない」「不安」をまるごと相談できる、心強い窓口です。

大手ハウスメーカーさんから地元の工務店まで幅広く紹介できます!

まずは気軽にLINEでお話してみませんか?

▼関連する記事

【コストダウン】注文住宅の減額調整とは?見直す16のポイントや考え方・進め方を紹介

【失敗知らず】注文住宅の打ち合わせのコツ12選!かかる期間や理解すべき基本情報を解説

【計画が命】新築で予算オーバーしたときに削るところ7選!費用を抑えるテクニックを解説

【不安払拭】マイホームの相談ができる5つの窓口!活用すべき理由や注意点もあわせて解説