「注文住宅を建てる際の見積もりはどうやって決めるの?」

「見積もり内容を理解して比較検討したい!」

「予算オーバーしたときの対処法が知りたい!」

注文住宅の魅力は、間取りや設備・外観などすべての工程を決めて、理想のマイホームを手に入れられることです。

しかし、家の性能や構造などは建築会社によって異なるため、複数の会社に見積もりを依頼して比較検討する必要があります。

あき

あき比較しやすい見積もりを依頼するのは難しいですよね!

注文住宅を建てるうえで、見積もりを比較検討することは非常に重要な工程です。依頼手順やチェックポイントを理解して、納得できる建築会社を見つけましょう。

この記事では、大手ハウスメーカーに15年間勤務した経験のある筆者が、注文住宅の見積もりに関する内容を以下の通り解説します。

- 見積もりを依頼するまでの手順

- 見積もりの種類と依頼のタイミング

- 比較しやすい見積もりにする方法

- 確認すべき項目

- よくあるトラブル

- 予算オーバーしたときの対処法と注意点

複数の見積もりを比較して、理想の家づくりを実現しましょう。建築会社選びで失敗したくない方は、ぜひ参考にしてみてください!

注文住宅の見積もりを決めるまでの流れ3ステップ

注文住宅では、理想の家を納得した金額で建ててくれる建築会社を選ばなくてはなりません。

2〜3社から見積もりを貰い、比較検討して決めましょう!

ここでは、注文住宅の見積もりを決めるまでの手順3ステップを紹介します。

- 希望する条件をイメージして資金計画を立てる

- 建築会社と土地を探す

- 間取りプランと見積もりの比較をする

順番に見ていきましょう。

1. 希望の条件をイメージして資金計画を立てる

マイホームの購入を決意したら、どんな家を建てるのか決めていきます。住みたい家のイメージを具体的にするうえで大切なのは、絶対に譲れない条件を先に決めておくことです。

イメージが固まっていると、建設会社との話が進めやすいです!

お金をかける優先順位を意識して、間取りや外観・設備などを決めると、建築会社に具体的な説明ができるので協力してもらいやすいでしょう。そのうえで、予算を試算する必要があります。

借りられる住宅ローンの限度額を知っておくことが大切です!

なお、マイホームの購入資金は、以下を参考に試算してみてください。

| 自己資金 | 住宅ローン |

|---|---|

| ・現在の貯金額 ・親や祖父母からの援助金 | 住宅ローンの希望額 (毎月支払える額) |

土地がない場合は、希望するエリアの坪単価を調べておきましょう!

2. 建築会社と土地を探す

建築会社を選ぶ際は、間取りやデザインも大切ですが、まずは家の構造を決める必要があります。住宅で使われる構造は、木造、鉄筋コンクリート、鉄骨構造の3つが主流です。

それぞれの特徴とメリット・デメリットを以下の表にまとめました!

| 特徴 | メリット・デメリット | |

|---|---|---|

| 木造 | 通気性や吸湿性が高く、日本の風土に合っている | ・設計の自由度が高い ・工期が短い ・耐火性が低い |

| 鉄筋コンクリート | 鉄筋とコンクリートによって耐久性が高く、自由な間取りができる | ・耐震性と耐火性に優れている ・品質が安定している ・結露しやすくカビが生えやすい |

| 鉄骨構造 | 木造よりも耐久性が高く、費用が抑えられる | ・気密性が高い ・工期が短い ・設計の自由度が低い |

家の構造が決まると、建築会社の選択肢が大幅に絞れます!

パンフレットや展示場の見学などを行い、候補を2〜3社に絞り見積もりを貰いましょう。候補が多いと比較検討に時間や手間がかかり大変です!

また、土地がない場合は、業者選びと並行して探していきます。候補の建築会社と一緒に探す方法もあるので、相談してみてください。

3. 間取りプランと見積もりの比較をする

候補の建築会社から、間取りプランと見積もりを貰い比較検討します。

どの建築会社も概算で見積もり、仮契約を結ぶと本見積もりで詳細を出すことが多いです!

本見積もりを貰った会社と予算内に収める話し合いをしていきます。金額だけでなく性能レベルや設計・デザインなどの建築会社の得意分野を考慮して決めていきましょう。

なお、ハウスメーカー選びで失敗したくない方は、関連記事「【間違いない】プロが選ぶおすすめのハウスメーカー12選!比較時のポイントや失敗しないためのコツを解説」をご覧ください。家づくりのプロである筆者がおすすめの会社を厳選して紹介しています!

見積もりの種類と依頼のタイミング

注文住宅の見積もりには主に以下の3種類あり、それぞれ取得するタイミングと目的が異なります。

- 概算見積もり

- 本見積もり(詳細見積もり)

- 最終見積もり(契約前の最終調整)

順番に解説します。

概算見積もり

概算見積もりとは、家づくりの初期段階で複数のハウスメーカーや工務店を比較検討する際に依頼する見積もりです。間取りや仕様がまだ固まっていない段階でも、希望条件をもとに「おおよそいくらかかるのか?」という全体像を把握できます。複数のハウスメーカーや工務店を比較検討する際にも役立ちます。

概算見積もりの段階では“あくまで目安”と考えるのがポイント。最終金額とはズレることもあるので、“予算の上限+α”くらいの感覚で検討すると安心です!

本見積もり(詳細見積もり)

本見積もりとは、依頼するハウスメーカーや工務店を絞り込み、建材の仕様などを具体化してから作成される見積もりです。

間取りや設備、使用する建材などが明確になっている段階のため、実際の契約に向けた判断材料になります。

本見積もりが“現実の家づくり”に一歩近づくタイミング。コンセントの位置や建材のグレードなど、細かい部分までしっかり確認しておきましょう!

最終見積もり(契約前の最終調整)

最終見積もりとは、本見積もりをもとに、最終的な調整(仕様変更やオプション追加など)を反映させて確定する見積もりです。

追加や変更があった場合の費用も反映され、契約書に記載される金額となります。

最後の見積もりで「ついでにこれも…」とオプションを追加しがちですが、冷静に「本当に必要かどうか」を見極めるのがカギ。予算内に収める工夫も大事ですよ!

注文住宅の見積もりを依頼する際の6つのポイント

ここでは、実際に見積もりを依頼するときのポイントを5つ紹介します。

- 条件を統一する

- 性能レベルの詳細を入れる

- 家のサイズを揃える

- 相見積もりを取る

- 追加費用の可能性について確認する

- 見積もり対応の丁寧さをチェックする

順番に見ていきましょう。

1. 条件を統一する

建築会社を決める際は、2〜3社から見積もりを貰い比較する相見積もりを行いましょう。

設備のメーカーや種類がバラバラだと比較がしにくいです!

以下のように条件を事前に統一すると、相見積もりしたときに比較しやすくなります。

- キッチンやユニットバスのメーカーを統一する

- 照明は全室LED、人感センサー2カ所に設置する

- 洗面所に収納を取り付ける など

条件を統一することで、標準仕様かオプションとして追加で費用が必要なのかチェックしやすいです!

2. 性能レベルの詳細を入れる

国土交通省は、脱炭素社会に向けた省エネ対策として住宅の性能レベルに等級を設けました。国も省エネを推奨している背景から、住宅や設備の性能レベルに注視して見積もりを見ていく必要があります。

等級が高いほど省エネ効果があり、光熱費が抑えられますよ!

なお、省エネ効果のある設備は、以下の通りです。

- 窓のサッシ・ガラスの種類

- 断熱の等級と断熱材の種類

- 外壁材の種類

窓や断熱材などの性能レベルの詳細が記載されていると、値段の比較だけでなく住んでからのランニングコストも考慮できます!

(参考:住宅性能表示制度の省エネ上位等級の創設|国土交通省)

3. 家のサイズを揃える

建築会社によっては、見積もりを延床面積に対して概算することがあります。しかし、延床面積に該当しないバルコニーや吹き抜けなどがある場合は、見積もりをオーバーする可能性があります。

家のサイズが違ったり、凸凹があったりすると値段の比較ができません!

将来を見通した間取りや部屋数の希望を伝えて、形状を揃えてもらいましょう。

4. 相見積もりを取る

注文住宅の見積もりを依頼する際、最も重要なポイントの一つが相見積もりを取ることです。目安として、3社ほどから見積もりを取るのが理想的です。

なぜなら、複数の業者から見積もりを取ることで、価格や仕様の傾向を把握しやすくなるからです。2社だけでは比較が難しく、5社以上になると検討が煩雑になることもあるため、3〜4社が無理なく比較できる範囲といえます。

価格だけで判断すると、あとから「ここも別料金?」なんてことに。仕様のグレード、保証内容、追加費用の有無など、総合的にチェックするのが後悔しない家づくりのコツです!

たとえば「A社は価格が高めだが高品質な材料を使用している」「B社は価格は安いが標準的な材料を使用している」といった、違いが明確になるでしょう。

相見積もりを取ることで、自分たちの要望に最も適した業者を選ぶことができ、結果として満足度の高い家づくりにつながります。

自分たちの希望に合った提案をしてくれる会社を選ばなければ、満足度の高い家づくりは実現しません。相見積もりを活用し、価格だけでなく提案内容や会社の特徴、強みにも注目して総合的に判断しましょう。

5. 追加費用の可能性について確認する

注文住宅の見積もりを依頼する際、見落としがちなポイントが追加費用の可能性です。

初期の見積もり後に発生する可能性のある追加費用について、事前に確認しましょう!

予想外の追加費用が発生すると、予算オーバーや工期の遅れにつながる可能性があります。

そのため、具体的に以下のような追加費用がないか確認しておきましょう。

- 地盤改良工事の費用

- 外構工事の費用

- 家具やカーテンなどのインテリア費用

- 設備機器のグレードアップ費用

- 災害リスクのある地域での耐震補強や雨水排水の追加工事費用

地盤調査の結果、予想以上に軟弱だった場合、追加の地盤改良工事が必要になってしまいます。このような可能性について事前に業者と話し合い、どの程度の追加費用が発生する可能性があるのかを明確にしましょう。

また、建築資材の価格変動や仕様変更などによって、金額が今後変動する可能性についても確認しておくと安心です。将来的なコストの増減を想定しておけば、資金計画にも余裕が持てます。

これまでに500組以上のご家族の住まいづくりをサポートしてきた経験を活かし、あなたに合った家づくりを一緒に考えます!

すーさんは、大手ハウスメーカーに15年勤めた住宅販売のプロです。知識だけでなく経験も豊富なため、見積もりの比較以外にも営業マン目線でピッタリの建築会社をアドバイスしてもらえます。

家づくりに少しでも不安を抱えている方は、ぜひ活用してみてください!

\ ノープランでOK /

6. 見積もり対応の丁寧さをチェックする

見積もりを依頼した際の担当者の対応力は、会社を見極めるうえで大切な判断材料になります。「質問への返答が早いか」「金額の根拠を丁寧に説明してくれるか」「こちらの予算や要望に対して柔軟に提案してくれるか」などを確認しましょう。

たとえば、「なんでこの金額なんだろう?」という疑問にきちんと説明してくれる会社は、契約後も信頼して家づくりを進められる可能性が高いです。「この方法なら予算内でできますよ」といった代替案や工夫のある提案があるかどうかも、重要なチェックポイントです。

わかりやすい説明は、「この人に任せても大丈夫かも」って思えるかどうかのバロメーター。迷ったら、「対応の丁寧さ」も選ぶ基準にしてみてください!

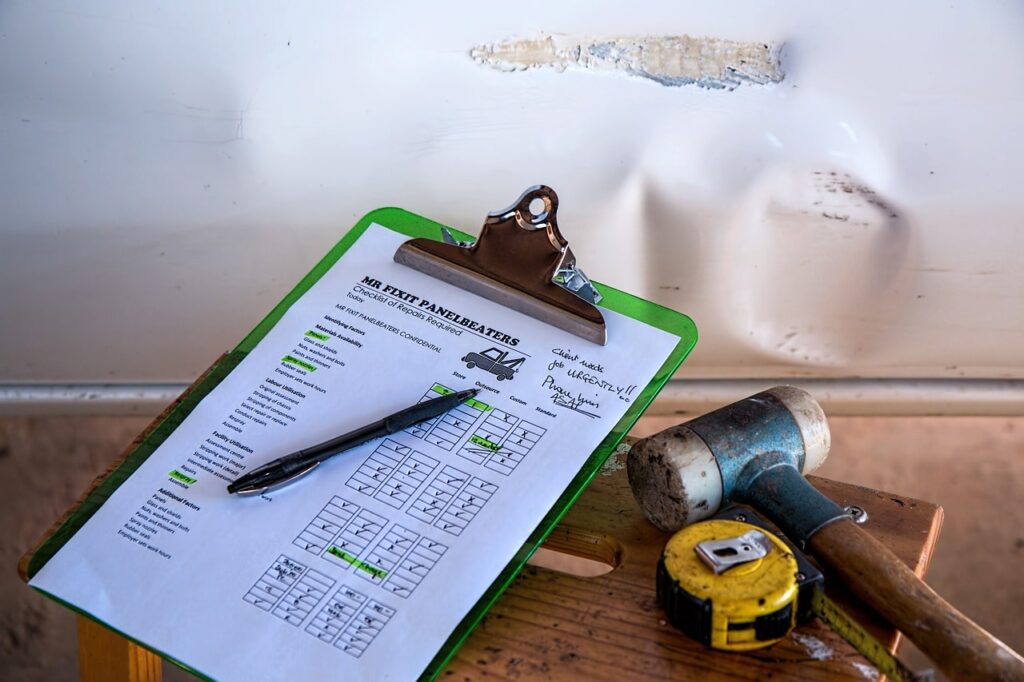

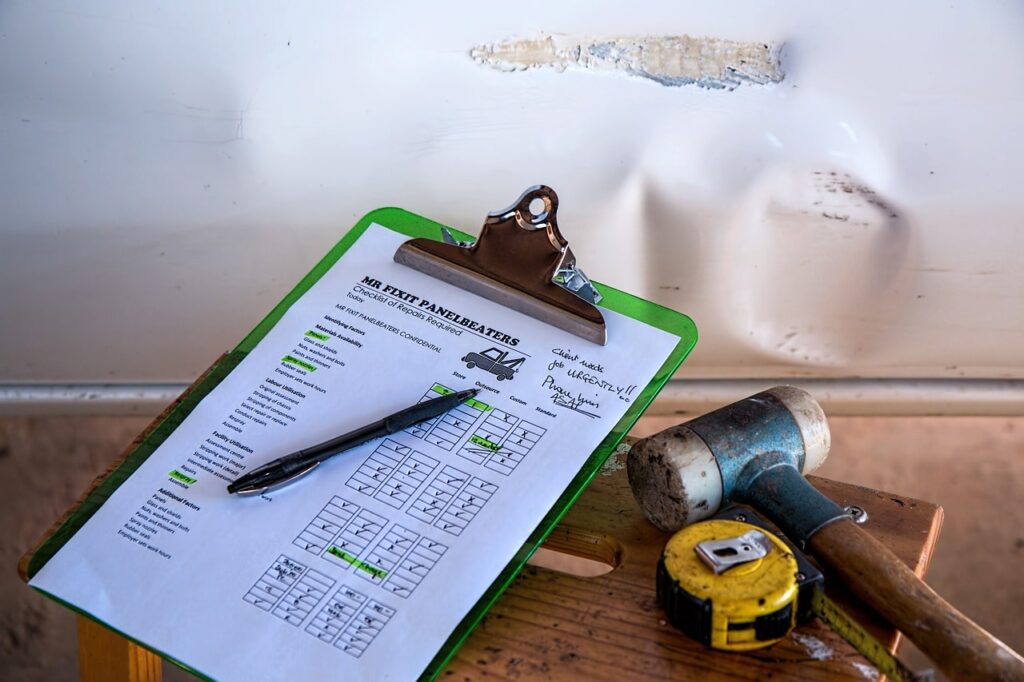

注文住宅の見積もりで確認する3つの項目

注文住宅の見積もりは、大きく以下3つの項目で費用を分けています。

- 本体工事費

- 付帯工事費

- 諸費用

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1. 本体工事費

本体工事費は、建物そのものを建てる費用として見積もりの70〜80%を占めています。

具体的な費用は、以下の通りです!

- 基礎工事

- 屋根・板金工事

- 外装工事

- 断熱・気密工事

- タイル・左官工事

- 電気・水道工事

- 内装仕上げ工事

- 住宅機器設備工事

住宅の構造や設備、配管などの工事が本体工事費として記載されます。また、概算見積もりでは、基本的に坪単価(建築費÷延床面積)で表示されることが多いです。

建築会社によっては、本体工事費に記載しない項目があるので注意深く確認しましょう!

2. 付帯工事費

付帯工事費は、建物以外にかかる費用で見積もりの10〜15%を占めます。

概算見積もりでは記載されていないことが多いです。

主な費用は、以下の通りです。

- 地盤調査

- 地盤改良工事

- 引き込み工事

- 外構工事

- 空調設備工事

- カーテン工事

- 照明器具工事

付帯工事費は実際に工事を行わないと正確な金額が出ません!

地盤調査を行った結果、大幅な土地改良が必要になったり、風致地区内のために追加で外構工事が必要になったりするからです。土地の条件や建物の内容によって金額が大きく変わるため、初期段階ではわかりにくい費用でしょう。

3. 諸費用

諸費用は、建築工事以外にかかる付随費用で、見積もりの5〜10%を占めます。

印紙代や契約の手数料、引越しなど現金で支払うことが多い費用です!

諸費用に含まれるのは、以下の通りです。

- 登記手数料

- 仲介手数料

- 住宅ローンの諸費用

- つなぎ融資

- 消費税

- 印紙税

- 不動産取得税

- 引越し費用

- 地鎮祭

つなぎ融資は、物件が完成するまでに支払う着工金や中間金の支払いに利用します!

住宅ローンは完成した物件に融資するため、着工金や中間金の際に一時的に立て替えるローンです。一般的に、注文住宅を建てるときに利用します。

なお、マイホームを建てる際にかかる費用については、関連記事「【まるわかり】家を建てる費用相場を解説!安くするコツや価格別イメージを住宅のプロが解説」で解説しています。気になった方はぜひ参考にしてみてください!

注文住宅の見積もり比較4つのポイント

注文住宅の見積もりを比較する際は、単純な金額の大小だけでなく、内容や対応の質まで確認することが重要です。ここでは、注文住宅の見積もりを見極めるうえで押さえておきたいポイントを4つ解説します。

1. どこまで含まれているか項目ごとに差を見極める

2. 「一式」など曖昧な表記に注意する

3. 金額差だけで判断せず、説明の丁寧さ・根拠の明確さも見る

4. 予算内に収まっているか、希望とのズレがないかを確認する

詳しく見ていきましょう。

1. どこまで含まれているか項目ごとに差を見極める

見積書の金額だけを見て比べても、含まれる内容が違えば意味がありません。本体工事費以外に、地盤改良、外構、照明、カーテン、仮設費などの付帯費用が含まれているかもチェックが必要です。

業者によって含まれる範囲が異なるため、項目ごとに差を見極めないと「思ったより費用がかかった」という事態になりかねません。記載内容の精査と、費用の抜けやダブりの有無まで確認することが大切です。

「この会社の方が安い!」と思っても、実は必要な費用が別になっているだけ…ということもあります。見積書は「総額」だけじゃなく、「どこまで含まれているか」を一つずつチェックしていくのがコツです!

2. 「一式」など曖昧な表記に注意する

「〇〇一式」という表記が多い見積書は要注意です。内容が明記されていない場合、追加工事の名目で後から費用が上乗せされるケースもあります。

たとえば「照明一式」では、数や種類が不明確で、グレードや点数によって価格が大きく変わる可能性もあります。数量・単価・仕様まで記載されているかを確認し、分かりにくい箇所は遠慮せずに確認しましょう。

分からない部分は「ここって具体的に何が含まれますか?」と気軽に聞いてOK!納得できるまで確認することが、安心して家づくりを進める秘訣です!

3. 金額差だけで判断せず、説明の丁寧さ・根拠の明確さも見る

安さに魅力を感じて契約すると、後から「対応が雑だった」「説明が不足していた」と後悔しかねません。価格に差がある場合、なぜその金額になるのかを丁寧に説明してくれる担当者は信頼できます。

工事内容や材料の違い、グレードの根拠などを丁寧に話してくれる業者は、契約後のやり取りでも安心です。納得できる説明があるか、信頼できる担当者かどうかも、比較ポイントとして重視しましょう。

高くても「なるほど!」と思える説明があれば納得できますし、逆に安くても説明が曖昧だと不安が残りますよね。「この人なら信頼できそう」って思えるかどうかも、大事な判断材料です!

4. 予算内に収まっているか、希望とのズレがないかを確認する

見積もりが届いたら、まずは全体の金額が予算内に収まっているかを確認します。そのうえで、希望していた間取り・設備・仕様が正しく反映されているかも重要です。

「収納を増やしたかったのに反映されていなかった」など、細かなズレが生じていないか丁寧に見直すことが必要です。設計図面とのすり合わせも含め、何度も確認しながら家づくりを進めましょう。

図面と見積もりはセットでチェックするのがポイントです!

注文住宅でよくある3つの見積もりトラブル

ここからは注文住宅でよくあるトラブルを3つ紹介します。

- 変更が反映されていない

- 概算見積もりで契約をする

- 見積もりの項目や数量が違う

契約してから後悔しないよう、ここで確認しておきましょう。

1. 変更が反映されていない

注文住宅の建築過程では、仕様や金額の変更が頻繁に行われます。そのため、どの変更が最終決定なのかわかりにくく、見積もりに正確に反映されていない事態が発生することがあります。

このようなトラブルが起こるのは、複数回の打ち合わせで提案された情報が適切に管理されていないことが原因です!

また、施主と業者の間でコミュニケーションが不足していることも一因です。トラブルを防ぐために、以下の対策を行いましょう。

- 全ての打ち合わせ内容を詳細にメモする

- 変更があった場合は、その都度書面で確認する

- 契約前に最終的な仕様と金額を再度チェックする

たとえばキッチンの仕様を変更した場合、その変更内容と金額の影響を書面で確認し、保管しておくことが重要です。慎重な対応をしておくことで、予想外の追加費用や仕様の誤りを防げます。

3. 概算見積もりで契約をする

概算見積もりは、坪単価に延べ床面積を掛けた簡易的なものです。そのため、概算見積もりだけをみて契約を結ぶことは、大きなリスクを伴います。

概算見積もりは具体的な仕様や数量が曖昧なままです!

このような状態で契約すると、後々の変更時に金額増減の根拠を示すことが難しくなり、トラブルに発展する可能性が高くなります。そのため、以下の点に注意しておきましょう。

- 概算見積もりは参考程度にとどめ、詳細な見積もりを要求する

- 仕様や数量を明確にした上で契約を交わす

- 急かされても、十分な検討時間を確保する

時間をかけて詳細を詰めることで、後々のトラブルを防ぎ、満足度の高い家づくりにつながります。

3. 見積もりの項目や数量が違う

見積書に記載されている商品の品番や数量が実際と異なると、完成する建物の仕様や支払う金額が変わってしまいます。このようなトラブルは、見落としやすいですが、重大な問題につながる可能性があります。

見積書の詳細を十分にチェックしていないことや業者側のミスが原因となることが多いです!

このトラブルを防ぐためには、以下の対策が有効です。

- 見積書の全ての項目を丁寧にチェックする

- 不明な点があれば、必ず業者に確認する

- 特に重要な項目(例:外壁材、屋根材、設備機器など)は重点的に確認する

見積書のチェックには時間がかかりますが、丁寧に見ておくことで、予想外の出費や完成後の不満を防げます!

疑問点があれば遠慮なく業者に質問し、明確な回答を得ましょう。

注文住宅の見積もりで予算オーバーしたときの対処法6選

注文住宅で見積もりを予算オーバーしてしまった際には、以下6つの対処法が有効です。

- 総二階にする

- シンプルな屋根にする

- 和室を洋室に変更する

- バルコニーの面積を減らす

- 外構をDIYにする

- 優先順位を再確認する

順番に確認していきましょう。

1. 総二階にする

総二階の家は、1階と2階が同じつくりをしている住宅です!

総二階の家にすることで、家に凸凹がなくなり壁や屋根に使われる構造材を減らせコストを節約できます。屋根と壁がシンプルに繋がっているため、断熱材の施工がしやすく工期が短くなり、つなぎ融資の利息が節約できるかもしれません。

家全体の面積を減らすことで、さらにコストを圧縮できます!

総二階の家は、凸凹がないため外壁が小さくなり機密性や断熱性が向上し、入居後のランニングコスト軽減にも貢献するでしょう。

また、二階部分をロフトに変えると高さを140m以下にする必要があるため、構造材が減り安くなる効果も期待できます。

2. シンプルな屋根にする

屋根の種類はとても多くそれぞれにメリットがありますが、シンプル屋根のつくりだと費用が安くなります。

一番シンプルで費用が抑えられるのは片流れ屋根です!

片流れ屋根は、デザイン性の高さやコスト面で人気が高く、屋根裏のスペースが活用できます。代表的な切妻屋根(きりづまやね)と寄棟屋根(よせむねやね)との比較を、以下の表にまとめました。

| 特徴 | メリット・デメリット | |

|---|---|---|

| 片流れ屋根 | 片方だけに傾斜がついた屋根 | ・デザイン性が高い ・建築コストが安い ・雨漏りしやすい |

| 切妻屋根 | 三角の形状をした屋根 | ・工事費用が比較的に安い ・通気性がよい ・デザインに個性が出ない |

| 寄棟屋根 | 四方向に傾斜した屋根 | ・劣化しにくい ・方向を選ばず建てられる ・ややコストが高い |

片流れ屋根は、太陽光発電のパネルを最大限に設置できるのも魅力です!

3. 和室を洋室に変更する

和室には畳や障子、ふすまや敷居など費用がかさむものが多いです!

全面をフローリングにすると工賃も安くなり、畳の入れ替えをしなくてよいためコスト削減に繋がります。

また、費用をかけなくてもフローリングに敷くだけの畳で代用すれば、落ち着いた和テイストの部屋になるので参考にしてみてください。

4. バルコニーの面積を減らす

庭がない注文住宅では、バルコニーを設置して洗濯物を干したり家族で団らんしたりするご家庭が多いです。

バルコニーの大きさ×坪単価が費用の目安になります!

仮に、坪単価60万円で3畳(1.5坪)のバルコニーを設置した場合は、60万円×1.5坪で90万円が相場です。

用途が洗濯物干しであれば、面積を減らすことで費用を削減できます!

ただし、奥行きが狭いバルコニーは移動がしづらく使いにくいです。間取りを設計する際は、バルコニーの奥行きを確保できるように相談してみてください。

5. 外構をDIYにする

外構費は、30坪の土地に対して100〜300万円になることが多く、予算オーバーに繋がりやすいです。

家に予算を使いたいので、外構費は削りたいですよね!

そこで、外構工事をDIYすることで予算を削れます。経験がなくても、関連書籍や動画でやり方を学べば、以下のような外構ができます。

- 家の周りに防草シートを張って砂利を敷く

- 物置やウッドデッキをホームセンターで購入し設置する

- 駐車場に砂利を撒いて転圧をかける

他にも、目隠し用のフェンスや人工芝などもDIYできるので、挑戦してみましょう!

6.優先順位を再確認する

どうしても予算オーバーしてしまった場合は、「本当に今やるべきこと」を改めて見直してみましょう。

たとえば、ウッドデッキや外構などあとから追加できる部分は一旦削る、広さよりも設備の充実を優先するなど、優先順位をつけることで無理のない予算に調整できます。

「理想のすべてを一度に叶える」のではなく、「今しかできないこと」と「あとからでもできること」を切り分けて考えることが、後悔の少ない家づくりにつながります。

家族で「どんな暮らしをしたいか?」をもう一度話し合い、価値観を共有することも大切なステップです。

何を大切にしたいかが見えてくると、自然と「やる・やらない」の判断がしやすくなりますよ!一度立ち止まって、家づくりの目的を再確認してみてください!

注文住宅の見積もりをもらってから契約するまでの注意点4選

ここでは、見積もりをもらったときの注意点を4つ紹介します。

- 担当者の対応を考慮する

- 不明点は解消しておく

- 本契約に発展する仮契約は慎重にする

- 見積もりの有効期限と家づくり全体のスケジュールを確認する

本当に契約を結んでよいか確認しましょう。

1. 担当者の対応を考慮する

見積もりを比較し希望に見合った業者と契約を結びますが、ここまで打ち合わせを行ってきた担当者の対応も考慮します。

契約すると長い付き合いになるので、担当者の対応は重要です!

大事な家づくりを親身になって応援してくれる担当者でなければ、安心してお願いできません。以下のような対応をする担当者は、気をつける必要があります。

- 返信が遅い

- 他社を批判する

- 提案ばかりしてくる

少しでも不信感があれば、別の業者の選択を考えましょう!

なお、営業担当者に不信感を感じた場合の対処法は、関連記事「【悲報】ハウスメーカーの営業に不信感を抱くのは危険!10個の特徴や担当者変更の方法を解説」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

2. 不明点は解消しておく

注文住宅の見積もりを受け取った際、不明点はそのままにせず、全て解消しておくことが重要です。わずかな誤解や見落としが、後々大きなトラブルや予想外の出費につながる可能性があります。

たとえば、数量や単位について注意が必要です。「一式」という表記が多用されることがありますが、具体的に何が含まれているのか確認しておきましょう。

「標準仕様」という表現が使われていても、その内容は会社によって異なります。

具体的にどのような製品や材料が使用されるのか、詳細を確認してください!

加えて、基本プランには含まれていない追加オプションがある場合、その内容と価格を明確にしておくことが重要です。「素人だから分からなくて当然」という姿勢で、納得いくまで説明を求めましょう。

なお、口頭での説明だけでなく、可能な限り書面での回答を求めることで誤解を防げます。時間と労力はかかりますが、理想の住まいづくりに近づけるために、過程は丁寧に行うことが大切です。

3. 本契約に発展する仮契約は慎重にする

仮契約を結ぶと、一定の縛りが出るため本契約へと繋がりやすいです。担当者はお得なキャンペーンで仮契約を急かせることがあります。

仮契約時の申込金は、キャンセルすると帰ってこない会社があるので事前に確認しましょう!

焦らずに、しっかり他社の見積もりと見比べることが大切です。

4. 見積もりの有効期限と家づくり全体のスケジュールを確認する

注文住宅の見積もりには、有効期限が設定されていることが多く、期限を過ぎると価格や条件が変更される可能性があります。また、補助金の申請期限や土地契約のスケジュールとも関係するため、見積もりの期限だけでなく、家づくり全体のスケジュールを把握しておくことが重要です。

建築時期がずれると、資材価格の変動や補助金制度の終了などにより、想定より費用が増えることもあります。各工程(設計、確認申請、着工など)の流れを把握し、見積もりの有効期限とも照らし合わせながら、余裕のあるスケジュールを立てることが大切です。

見積もりには期限があるんです!資材価格や補助金制度が変わる前に、しっかりスケジュールを立てて動くと、結果的に賢い家づくりになります!

注文住宅の見積もりでよくあるQ&A

注文住宅の見積もりについては「無料?」「いつ契約すべき?」など、疑問を持つ方が少なくありません。ここでは、よくある質問をまとめて紹介します。

見積もりって無料で出してもらえるの?

多くの住宅会社では、初回の概算見積もりは無料で対応しています。ただし、間取り図の作成や詳細な設計に進むと、会社によっては申込金を払ってから詳細プランに進むところもあります。見積もりがどの範囲まで無料か、費用が発生するタイミングについては事前に確認しておくと安心です。

不安があれば遠慮なく問い合わせましょう。会社によって対応が異なるため、複数社のルールを比較しておくのもおすすめです。

無料の範囲は会社によってまちまち。あとから「設計に進むなら申込金が必要です」となることも。最初に「どこまで無料か」を聞いておくと安心して話を進められます!

一社にしか依頼していないけどダメ?

一社だけに見積もりを依頼しても問題はありませんが、他社と比較しないと価格や仕様の妥当性が判断しにくくなります。同じ条件で複数社に依頼する「相見積もり」を行えば、納得度の高い選択がしやすくなります。

少しでも迷いや不安があるなら、2〜3社の比較をしてみるのがおすすめです。担当者の対応の違いを見るうえでも、複数社の比較は大きなポイントになります。比較しやすくするために、できるだけ同じ条件で依頼しましょう。

比べてみて初めて「ここが一番合ってる!」と感じることもあります。相見積もりは「迷いを整理する」ためにも有効です!

どのタイミングで正式契約すればいい?

見積もりやプランに納得でき、不安や不明点が解消された時点が正式契約のタイミングです。焦って契約してしまうと、後からの変更やキャンセルでトラブルになることもあります。

仮契約がある場合は、内容や契約解除の条件もよく確認し、冷静に判断して進めるようにしましょう。また、仮契約に申込金が必要な場合、キャンセル時に返金されるかも事前に確認しましょう。

家族で再度話し合い、総合的に判断してから進めると後悔が少なくなります。

「ここに決めてよかった」と思えるかどうかが一番大事。焦らず、自分たちのペースで決めて大丈夫です!

希望をうまく伝えるコツはある?

希望を正確に伝えるには「こんな暮らしがしたい」という具体的なイメージを持ち、写真や間取り例などを一緒に見てもらうのが効果的です。口頭だけでは伝わりづらい部分も、ビジュアルで補うと理解が深まりやすくなります。

PinterestやInstagramなどのSNSで好きな雰囲気をまとめておくと、担当者とのイメージ共有がスムーズです。普段の生活スタイルや不便に感じていることも合わせて伝えると、より的確な提案が受けられます。

「オシャレにしたい」だけじゃ伝わりにくいんです!「この写真みたいなリビングがいい」といった具体例を出すと、プランの精度がグッと上がります!

注文住宅の見積もりをよく確認してトラブルを回避しよう

注文住宅を建てるうえで重要なのは、複数の会社に見積もりを依頼することです。見積もりを貰い比較検討することで、予算の範囲内で理想のマイホームを手に入れられます。

比較しやすい見積もりを依頼することが大切です!

記載されている、構造や性能・標準仕様などの比較には十分な経験と知識が必要になります。

見積もりの比較で悩んだら、ぜひ住宅のプロに相談してみてください!

すーさんは大手ハウスメーカーで15年間営業を務めた経験のあるプロです。住宅ローンの相談や資金計画のアドバイスなどすべて無料で実施しています。建築会社選びで悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください!

具体的に相談できる内容は、以下のとおりです。

「家を建てたいけど、何から始めればいいかわからない…」

そんなあなたにぴったりの無料相談サービスが「すーさんの相談窓口」です。

土地探しからアフターフォローまで無料で対応!

- ✅ 家づくりの流れをわかりやすくご説明

- ✅ 希望に合ったハウスメーカーをご提案

- ✅ 土地探しや営業担当者のご紹介もサポート

- ✅ 資金計画や住宅ローンのシミュレーションもOK

- ✅ ホームインスペクション(住宅診断)の相談にも対応

家づくりを進める上での「わからない」「不安」をまるごと相談できる、心強い窓口です。

大手ハウスメーカーさんから地元の工務店まで幅広く紹介できます!

まずは気軽にLINEでお話してみませんか?

▼関連する記事

【超重要】注文住宅の見積もりを受け取った際の注意ポイント6選!金額の見方や予算オーバーの対処法も解説

【必見】注文住宅の費用はどうシミュレーションする?事前準備やおすすめのサービスを解説

【保存版】新築で後悔ばかりするポイント7選!ブログで対策や活用すべき情報源を住宅のプロが解説

【これが真実】注文住宅の建築がめんどくさいと感じる理由8選!対策や魅力もプロが解説

新築・注文住宅で後悔ばかりする12の原因!家づくりのプロが失敗を防ぐコツを伝授